Адыгагъэ, как было

сказано, является частью традиционной соционормативной системы адыгов

наряду с адыгэ хабзэ. Поэтому очень важно показать, в каком отношении

находятся эти институты, в чем именно выражается их очевидная, но трудно

поддающаяся анализу и описанию близость и связь. Вдохновляет тот факт, что

необходимые для этого сведения об общеадыгской и рыцарской этике мы уже

имеем. Остается разобраться в природе, строении и функциях адыгэ

хабзэ.

Отметим с самого начала,

что исторически - это широкая и разветвленная система правил общежития,

состоявшая из двух разделов. В первом было сосредоточено обычное

феодальное право со всеми его ответвлениями (гражданское, трудовое,

административное, законодательное, судебное, уголовное и т. д.). Второй

раздел - традиционный адыгский этикет: общепризнанные принципы и правила

поведения, выражающие взаимное уважение, признание и в этом смысле

непосредственно связанные с адыгством, прежде всего с почтительностью, как

одной из субсистем адыгства. Таким образом, исторически адыгэ хабзэ суть

адыгский морально-правовой кодекс, своего рода конституция феодальной

Черкесии.

Необычайно широкому

толкованию и использованию термина "адыгэ хабзэ" способствовала

многозначность и богатая внутренняя форма слова "хабзэ". Я имею в виду

наличие в нем двух очень важных в смысловом отношении элементов: хэ - со

значением "публика", "общество", "людская масса" и бзэ - "механизм",

"способ действия", "способ существования", "язык", "код", "кодекс",

"канон". Хабзэ - универсальный способ или механизм производства и

воспроизводства общественных связей и отношений. В быту данное понятие

ассоциируется с нормой, обычаем, ритуалом, обрядом, традицией,

привычкой.

Емкость термина "адыгэ

хабзэ" была отражением синкретизма социо-нормативной культуры феодальной

Черкесии, когда в рамках единой системы функционируют, активно

взаимодействуя друг с другом, юридические и морально-этические нормы и

установления. Показательно, что в Западной Черкесии некоторые пункты

этикета выносились на повестку дня законодательных собраний - хасэ

(Хан-Гирей 1978: 127-146). Например, на одном из собраний середины XIX

века обсуждался вопрос о правилах поведения оруженосца - гъусэ по

отношению к дворянину или князю, и в частности вопрос о том, как должен

поступить оруженосец после остановки и отдыха в пути: седлать сначала коня

господина или своего собственного коня. В конце концов сошлись в том

мнении, что оруженосцу необходимо седлать в первую очередь своего коня,

чтобы рыцарь, готовый продолжить путь, не ожидал, пока будет готов его

слуга.

Законодательно

закреплялись и другие нормы, которые в современном обществе ассоциируются

только с нормами морали и этикета: правила бытового поведения враждующих

сторон, исполнения свадебных и похоронных обрядов и церемоний, некоторые

нормы гостеприимства и застольного этикета и т. д. (См.: Леонтович 1882).

К примеру, обычное право кабардинцев включало пункт, согласно которому

дворянам третьей степени (беслен-уоркам) запрещалось садиться за один стол

с князьями, в то время как дворяне четвертой степени (уорк-шаотлигусы)

могли быть удостоены этой чести.

Решения законодательных

собраний пользовались всеобщим авторитетом, обычно они быстро

распространялись и осваивались. По сей день говорят: Хасэм ыIорэр

хабзэ, хабзэм ыIорэр бзыпхъ - "Предписанное хасой - хабзэ, предписанное

хабзэ - руководство к действию" (Хуажев, Хут 1978: 112). Но на самом

деле приживались только те хабзэ, которые в наибольшей степени отвечали

условиям жизни и быта народа, его вкусам, потребностям, запросам.

Отсюда другое и столь же распространенное суждение: Хабзэр шIумэ,

бзыпхъэр тырахы - "Если хабзэ хорош, он становится руководством к

действию (моделью поведения)" (Хуажев, Хут 1978: 112).

По-видимому,

организационное единство адыгэ хабзэ и адыгагъэ имело определенный

положительный смысл: приводило к взаимному усилению роли и авторитета

каждого из этих институтов. С одной стороны, моральное обоснование

правовых норм естественным образом повышало их социальную ценность и

действенность, с другой - Неизмеримо возрастала значимость правил хорошего

тона и этикета в целом уже в силу того обстоятельства, что некоторые нормы

этикета считались одновременно и нормами права. Нетрудно представить,

какое значение имел и тот факт, что они вводились и корректировались

иногда в законодательном порядке. Все это объясняет в какой-то мере не

только общеадыгское, но и международное признание традиционного

морально-правового кодекса адыгов. Адыгэ хабзэ был эталоном социальной

организации кавказских горцев, способствовал интеграции народов и культур

всего региона.

Однако в современных и в

принципе уже совсем иных условиях традиционное, недифференцированное

использование термина "адыгэ хабзэ" ведет к путанице, к смешению правовых

и моральных норм. Поэтому нужно отделить историческое содержание адыгэ

хабзэ от современного, внести в данный вопрос необходимую ясность.

Понятно, что в период

феодализма содержание и полномочия института "адыгэ хабзэ" были гораздо

богаче и шире. Факты свидетельствуют, что он охватывал по крайней мере три

различных типа социальных норм, то есть три типа хабзэ: 1)

коммуникативно-бытовые (этикетные); 2) обрядово-церемониальные; 3)

обычно-правовые (юридические).

В основе адыгского этикета

были и остаются по сей день общепризнанные коммуникативно-бытовые

поведенческие нормы, которые ассоциируются с нормами приличий, с

необходимыми способами установления контакта и выражения почтительного,

уважительного отношения. Они поддерживаются силой привычки и общественного

мнения, а также санкциями, которые обычно не выходят за рамки порицания. К

этикетным примыкает по своему внутреннему содержанию определенная часть

обрядово-церемониальных хабзэ, а именно: свадебные, похоронные, связанные

с рождением ребенка, с гостеприимством и застольем, с разного рода

визитами вежливости и т. п. Это модели взаимодействия, которые наиболее

ярко и недвусмысленно выражают почтительное и благожелательное отношение к

людям. Они стоят особняком от собственно-религиозных и

религиозно-магических обрядов и ритуалов, в которых такое отношение

отсутствует или сведено к минимуму.

Автономную субсистему

адыгского кодекса составляли обычно-правовые хабзэ. Они закреплялись

законодательно вместе с санкциями, которые предусматривались в случае

их нарушения. В прошлом это характерные для феодального общества нормы,

определявшие формы землепользования и отношения между классами и

сословиями, повинности зависимого населения и порядок исполнения

воинских обязанностей, права наследования имущества и ответственность

за преступления, права и формы деятельности законодательных собраний -

хасэ, судебных органов -

хеищIэ, служителей культа и т. д. Конечно, само функционирование

подобных норм и установлений включало в себя этикетные моменты, и кроме

того, совершенно очевидно, что нормы обычного права воспринимаются

традиционно как способы демонстрации взаимного уважения и признания

членов общества. Но в принципе это уже совсем иной уровень

регулирования социальных отношений - правовой. То же самое нужно

сказать о церемониях, обрядах, ритуалах, непосредственно связанных с

юридической практикой: порядок проведения судебных заседаний и

законодательных собраний, обряд присяги, ритуал примирения кровников и

т. д.

Обрядово-церемониальные

хабзэ, как мы видим, занимали промежуточное положение между правом и

этикетом, пополняя и тот и другой институт. Они в этом смысле не имели и

не имеют самостоятельного значения, то есть не образуют в рамках

традиционного адыгэ хабзэ автономной субсистемы.

Таким образом, в структуре

феодального адыгэ хабзэ четко выделяется субсистема права и существенно от

нее отличающаяся субсистема этикета, включая сюда и рыцарско-дворянский

этикет - уэркъ хабзэ. Однако и право, и особенно этикет испытывают на себе

мощное влияние традиционной этики. Это, как мы знаем, характерная

особенность феодального общества, правовые отношения которого являются во

многом личностными и в силу этого обстоятельства наполняются и

подкрепляются определенными этическими значениями и обязательствами.

Взять, к примеру, адыгского дворянина. Он служил своему сюзерену - князю

на четко оговоренных правовых условиях: бенефиций (уэркъ тын), право

покинуть господина, если тот нарушит какие-либо закрепленные в обычном

праве обязательства и т. д. С другой стороны, его отношение к князю

подчинялось принципу дворянской чести - уэркъ напэ и в целом рыцарскому

моральному кодексу уэркъыгъэ (как аристократической версии адыгства), в

котором первостепенное значение приобретали мужество и беззаветная

верность вассала сюзерену.

Аналогично этому

крестьянин, который в строгом соответствии с обычным правом снабжал

феодала определенной частью произведенного продукта или распределял

наследство между сыновьями, воспринимал все это не только как исполнение

правовых норм и обязательств, но и дополнительно к этому, а иногда и по

преимуществу, как проявление адыгства, человечности, почтительности, то

есть как исполнение морального долга - перед феодалом в первом случае,

перед членами своей семьи - во втором.

Если подходить к нормам

обычного феодального права адыгов с учетом и этой -

ценностно-психологической точки зрения, то все они были синкретичными

(морально-правовыми) и относились к классу так называемых мононорм (См. об

этом: Першиц 1979: 214). Но это отнюдь не диффузные нормы первобытного

общества. Смысловые связи традиционного адыгского права, морали, этикета

достаточно четко оформлены и дифференцированы, и, стало быть, речь может

идти лишь об организационном единстве этих институтов, об их

функционировании в рамках хорошо скоординированной соционормативной

системы, когда правовое регулирование социальных связей является

одновременно и этической рационализацией этих связей.

Но остается необходимость

специально обозначить сформировавшиеся в ходе исторического развития

структурные компоненты данной системы с учетом установившихся между ними

отношений и границ. При этом, как я понимаю, не обойтись без использования

новых понятий и терминов, способных высветить смысловые,, доминирующие

особенности субсистем адыгского морально-правового кодекса.

В первую очередь нужно

выделить и обозначить правовой компонент адыгэ хабзэ. Я думаю, вполне

пригоден для этого термин хэкухабзэ, в котором элемент хэку означает

"отечество", "отчизна", "родина", "страна". Тем самым внимание

акцентируется на социальной реальности, которую конституируют нормы и

институты традиционного обычного права адыгов. Подчеркивается, что они

возникают и действуют в определенном, в том числе и географическом,

пространстве, создают и воспроизводят общественный организм, именуемый

отечеством, страной, государством. Исторически в этом, собственно, цель,

смысл и назначение всех норм и установлений традиционного обычного права

адыгов. Они были основой социальной, экономической и политической

организации феодального общества во всех областях и провинциях

Черкесии.

Вторая субсистема адыгэ

хабзэ - адыгский этикет. Очевидно, что он также нуждается в более точном,

целерациональном определении и обозначении. Цель этикета - создание

благоприятной психологической атмосферы повседневных связей, отношений,

контактов - атмосферы взаимного уважения и признания, согласия и

понимания. В этом направлении действуют исторически сложившиеся принципы

адыгского этикета: уважение и почитание старших, женщин, гостей, детей,

родственников, а также самоуважение, благожелательность, скромность,

артистизм. Они являются способами повседневной духовно-нравственной

организации адыгского общества. Поэтому для обозначения данного института,

то есть института нравственно акцентированных форм общения, я предлагаю

неологизм щэнхабзэ. Это сложное слово, в котором определяющую роль играет

элемент щэн - "нрав", "мораль", "воспитанность", "манеры", и отсюда почти

буквальное значение термина: "правила этикета", "этикет" (См. об этом:

Бгажноков, Цуманова 1998).

Таким образом, достаточно

четко устанавливается смысл еще одного очень важного компонента

традиционного морально-правового кодекса адыгов. Одновременно устраняется

создававшая путаницу ложная ассоциация адыгского этикета с адыгэ хабзэ во

всем его объеме, включая субсистему права.

Что же касается адыгской

этики (в том числе и рыцарской), то в этих связях ей принадлежит особая

роль. Традиционная этика является ценностно-психологической базой адыгэ

хабзэ, придает содержащимся в ней нормам и институтам жизненный смысл и

культурную значимость. Поэтому статус адыгства даже выше - и гораздо выше,

- чем статус адыгэ хабзэ.

Это очевидно, и потому

глубоко ошибочны суждения, в которых адыгство сводится к подчиненному

компоненту, проявлению или, что еще хуже, только иному обозначению адыгэ

хабзэ (Мафедзев 1994; Мамхегова 1993 и др.).

На самом деле именно

адыгство является организационным, смыслообразующим центром

соционормативной культуры и в этом качестве определяет во многом состав,

динамику и структурирование норм адыгэ хабзэ.

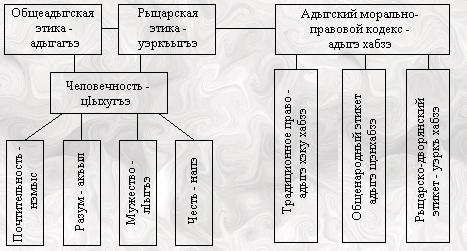

С учетом всего сказанного

общую картину традиционной соционормативной культуры адыгов можно

представить следующим образом:

Перед нами стройная

нормативная суперсистема, смысловую доминанту которой составляет

адыгство. В течение многих столетий она обеспечивала воспроизводство

достаточно развитого феодального общества. Но богатство ее внутренних

возможностей по разным причинам не было реализовано и использовано в

полной мере, соционормативная культура адыгов заметно опережала

культуру производства и жизнеобеспечения. Естественно предположить, что

такое, не совсем обычное, состояние возникло под влиянием некоторых

особенностей адыгской этики; с этим связана, быть может, вся специфика

и своего рода чудо адыгского феодализма с его трудно поддающимися

разумному объяснению контрастами в структуре, в соотношении и темпах

развития материальной и духовной культуры.